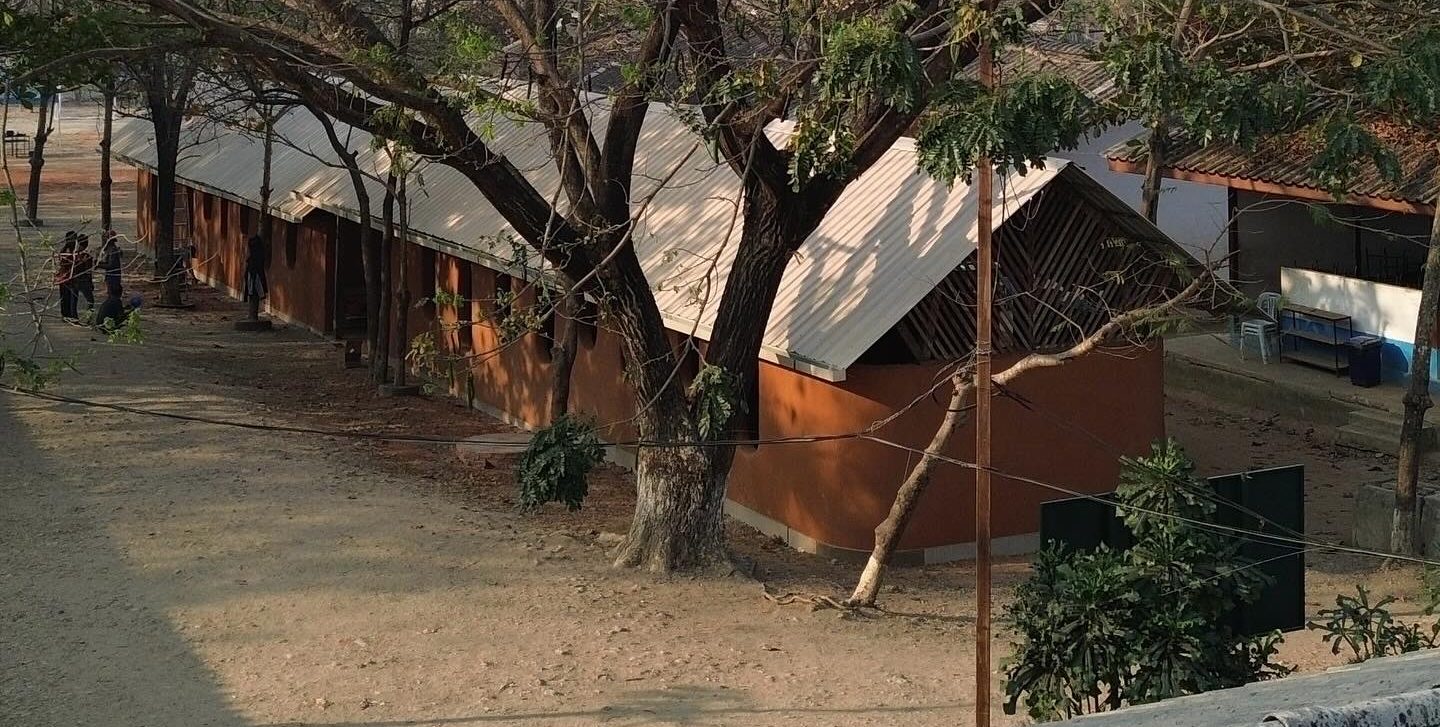

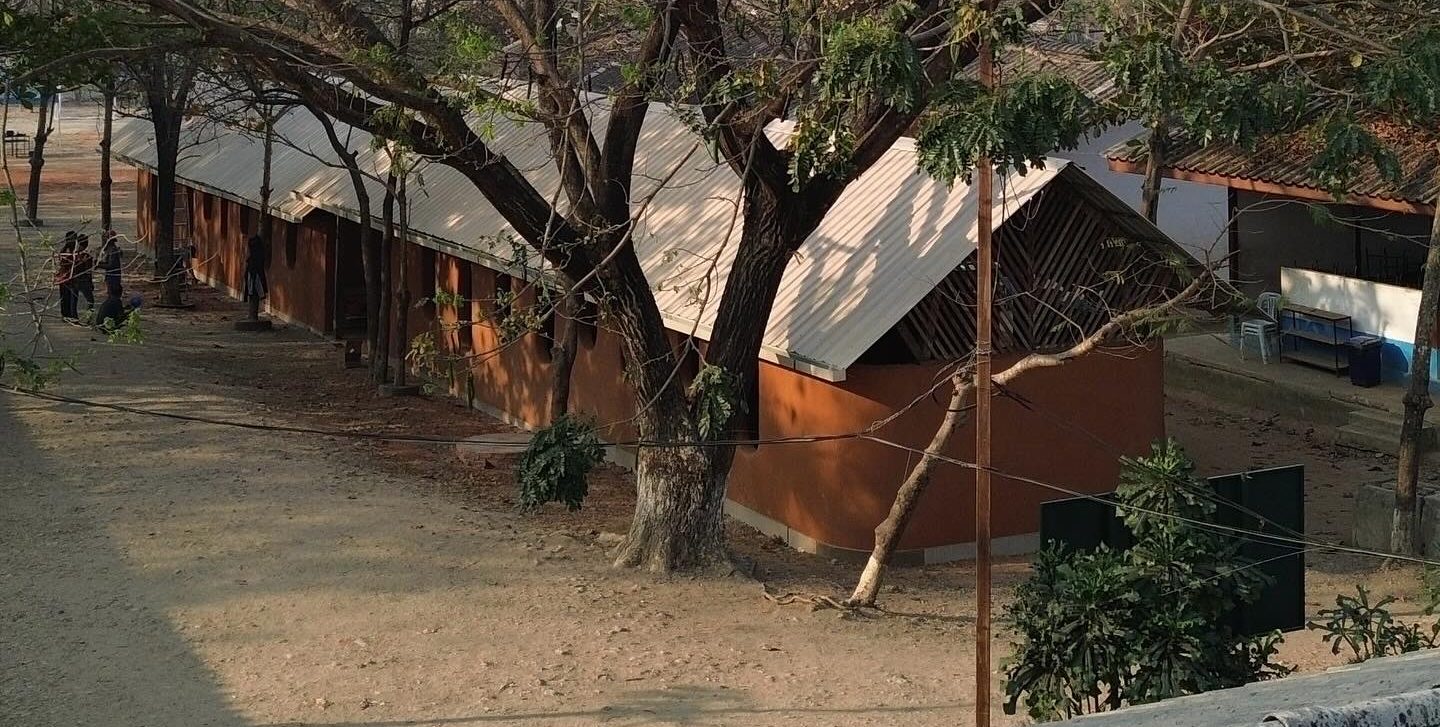

Hands on Mitte Januar flogen 16 junge Planerinnen und Planer auf Einladung der Stiftung Deutscher Architekten nach Thailand. Ihr Ziel: Mae Sot im Nordwesten des Landes. Dort entwickeln sie unter der fachlichen Anleitung von Architekt Jan Glasmeier Planungen für einige Schulräume, die im Rahmen des „Hands On!“-Projektes auch vor Ort realisiert werden. 6. März 2024 – von Sanaz Kashi / Melanie Brans Ende Februar kehrte der Architektur-Nachwuchs zurück – voller Eindrücke und um einige Erfahrungen reicher. Es ist das erste Projekt dieser Art, das die Stiftung Deutscher Architekten durchführte. Nach vielen Jahren Erfahrung mit Formaten wie Sommerexkursionen und Studienreisen, auf denen sich Absolventinnen und Absolventen der NRW-Architekturstudiengänge aller Fachrichtungen konkret mit Planungsaufgaben beschäftigten, die jedoch im Theoretischen blieben, ging es diesmal darum, nicht nur die Planung zu übernehmen. Der Architekturnachwuchs packte auch konkret mit an, um einige Klassenräume in traditioneller Bauweise mit lokal verfügbarem Material und lokalen Arbeitskräften umzusetzen. Auf diese Weise lernten die jungen Planerinnen und Planer auch Menschen, die örtlichen Bräuche und die thailändische Kultur kennen. „Es geht um fachliche Vertiefung und Persönlichkeitsbildung“, hatten der Geschäftsführer der Stiftung Deutscher Architekten, Markus Lehrmann, und Architekt Jan Glasmeier im Vorfeld erklärt. Glasmeier hat mit seinem Büro „Simple Architecture“ bereits verschiedene Projekte im Bereich des vernakulären Bauens und der Entwicklungshilfe in Afrika und Asien angestoßen und begleitet. Diesmal in Kooperation mit der Stiftung Deutscher Architekten, die die Förderung des Planungsnachwuchses als Stiftungsziel hat. Örtlicher Partner war die Organisation „Help without frontiers Thailand“. Nach einem Studientag in der Hauptstadt Bangkok ging es für die Planerinnen und Planer aus Deutschland direkt an den Zielort Mae Sot – eine Stadt mit über 30 000 Einwohnern, die durch Fluchtbewegungen aus Myanmar und illegalen Menschenhandel geprägt ist. In Mae Sot ist die „New Day School“ lokalisiert. In dieser werden rund 400 Schülerinnen und Schüler der Elementarstufe beschult. Das Schulgelände besteht aus einem U-förmigen Bestandsbau, der einen großen Schulhof mit altem Baumbestand einfasst. Auf dem Schulhof sollte ein Neubau mit Platz für vier Klassen entstehen. Die Gruppe aus Deutschland war mit groben Vorentwürfen angereist, die vor allem Architekt Jan Glasmeier mit seinem Team erarbeitet hatte. In Mae Sot angekommen, ging es direkt praxisorientiert los: Vermessung des Geländes, Höhen nehmen, die in Deutschland entstandenen Vorentwürfe anpassen. Mit vor Ort war auch Stadtplaner Markus Lehrmann, Geschäftsführer der Stiftung Deutscher Architekten. Er betonte die Bedeutung des Projektes für die Stiftung: „Es ist das erste Mal, dass wir so konkret eine Planung auch realisieren. Der Architekturnachwuchs sammelt Erfahrungen, die sicherlich nicht nur für das spätere Berufsleben wertvoll sind, sondern die auch ein Leben lang prägend sein werden.“ Zur Praxiserfahrung gehörte für die jungen Planerinnen und Planer auch, sich intensiv mit dem Ort und seinen Besonderheiten auseinanderzusetzen und die Pläne daraufhin zu überprüfen, ob sie den spezifischen Bedingungen entsprechen. „In der Regenzeit ist hier mit besonderen Starkregenereignissen zu rechnen“, stellte Teilnehmerin Eva Müller, Architektur-Masterstudentin an der FH Münster, fest. „Daher ist es entscheidend, so zu planen, dass es nicht zu Staunässe kommt, und auch die Höhe der Gebäudefundamente so anzupassen, dass die Wände nicht im Wasser stehen.“ Junior-Architektin Mira Leven aus Aachen berichtete von Vermessungsarbeiten, bei denen die Fluchten des Neubaus und dessen Bezug zum Bestandsbau bis ins Detail überprüft wurden. „Dabei ging es uns darum, den vorhandenen Baumbestand zu erhalten und gut einzufügen.“ Entstanden ist am Ende ein Neubau auf drei Niveaus mit Platz für die Klassenräume und für einen offenen Ruhe- bzw. Rückzugsraum für die Grundschüler; ein notwendiger, Schatten spendender Ort für die Pausen in sonnen- und hitzereichen Trockenzeiten. Der vorhandene Hain auf dem Bauplatz konnte in den organischen Entwurf integriert werden. Das Gebäude legt sich quasi um die Bestandsbäume herum. Vom ersten Tag an machten die Teilnehmer*innen des „Hands On“-Projektes ganz praktische Erfahrungen. Dazu gehörte die Anwendung einer Schlauchwaage ebenso wie die Schwerstarbeit bei der Herstellung des Fundaments und die Errichtung des Rohbaus in traditioneller Bauweise. Eine Besonderheit war dabei die direkte Begegnung mit den Menschen vor Ort, etwa mit lokalen Arbeitskräften, von denen die jungen Planer*innen viel lernen konnten – z. B. die eigene Herstellung der für den Bau benötigten Lehmbausteine und deren Verarbeitung. Moritz Ferfer, Masterstudent der Fachrichtung Architektur aus Köln: „Das begann mit der Auswahl des Produktionsortes – es musste ausreichend Aushub und Platz für die Verarbeitung vorhanden sein. Und das ging bis zur Produktion selbst. Der vorhandene Lehmboden wurde mit Reishülsen und Sand vermischt und in Form gebracht.“ Die künftigen Schülerinnen und Schüler, für die die neuen Klassenräume entstanden, wurden zur aktiven Mitwirkung eingeladen: „Sie haben uns täglich auf der Baustelle besucht und uns Obst und frisches Wasser gebracht“, so die teilnehmenden jungen Planerinnen und Planer. Praktische Erfahrung konnte die Gruppe der Stiftung Deutscher Architekten den Schülerinnen und Schülern der „Harrow International School Bangkok“ vermitteln, die im Rahmen der Berufsorientierung mit ihren Lehrern immer wieder zur Baustelle kamen und mit einbezogen wurden: So halfen sie beim Flechten von Bewehrungskörben für die Fundamente. Bis Ende Februar blieb die deutsche Gruppe in Mae Sot. Die Gruppe der Stiftung Deutscher Architekten meldete sich regelmäßig mit Planungs- und Baufortschritten sowie mit persönlichen Erfahrungen via Social Media (Instagram, Facebook und LinkedIn). Dort sind die Fortschritte dauerhaftJunge Planung für eine neue Schule

© Foto: Alessandra Esposito

abrufbar.

© Alessandra Esposito

© Alessandra Esposito

© Alessandra Esposito

© Alessandra Esposito

© Alessandra Esposito

© Alessandra Esposito

© Alessandra Esposito

© Alessandra Esposito

© Alessandra Esposito

Die Gruppe wird vom 11.01. bis zum 24.02.2024 im thailändischen Ort Mae Sot Klassenräume aus örtlichen Materialien – vor allem Stampflehm – und unter Einbindung lokaler Arbeitskräfte planen und errichten. Die fachliche Leitung hat Architekt Jan Glasmeier (l.), der mit seinem Büro „simple architecture“ schon verschiedene ähnliche Projekte in Asien und Afrika realisiert hat. „Es geht um fachliche Vertiefung und Persönlichkeitsbildung“, erklärte Markus Lehrmann (hinten l.), Geschäftsführer der SDA, der sich über die Begeisterung der jungen Planer*innen für das ambitionierte Vorhaben sehr freute. Details zu dem „hands-on“-Projekt unter www.stiftung-deutscher-architekten.de.

© Christof Rose

International Workshop Venedig dürften die meisten Architekturinteressierten kennen – aber die „Geisterinsel Poveglia“? Mit der Wiederbelebung der unbewohnten Insel befasste sich der „Internationale Workshop“ der Stiftung Deutscher Architekten 2022, an dem über 20 Architektur-Absolventinnen und Absolventen teilnahmen. Im Rahmen eines umfangreichen Rahmenprogramms wurden die jungen Planer und Planerinnen im Herbst des letzten Jahres an die städtebauliche Entwicklung der Hauptinsel Venedigs mit ihren verschiedenen zugehörigen Inseln in der Lagune herangeführt. Themenfelder waren beispielsweise „Übertourismus“ und „innovative Wohntypologien“. Dabei entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops insbesondere Nutzungsideen für die seit vielen Jahren verlassene Insel Poveglia. Kooperationspartner war die Università Iuav di Venezia (IUAV) mit ihrer Architekturfakultät. Betreut wurde der Workshop von Prof. Donatella Fioretti (Kunstakademie Düsseldorf), Prof. Rolf Westerheide (Vorstandsmitglied AKNW) und seitens der IUAV von Prof. Marco Pogacnik und Prof. Sergio Pascolo. Lektüre gefällig?: Die Ergebnisse des Workshops werden nun ausführlich in einer Dokumentation dargestellt und erläutert, die kostenlos bei der Architektenkammer NRW bestellt werden kann: zentrale@aknw.de. Dokumentation zur Fachexkursion nach Venedig

© Melina Beierle/Architektenkammer NRW

Förderpreis Die Stiftung Deutscher Architekten vergibt alle zwei Jahre Förderpreise an besonders begabte Absolventinnen und Absolventen der NRW-Architekturstudiengänge. Die unabhängige Jury unter Vorsitz von Stadtplaner und Architekt Prof. Rolf Westerheide hat im Februar getagt und drei besonders talentierte Nachwuchs-Planerinnen und -Planer ausgewählt. Einen Förderpreis erhielten Chiara Erhardt und Luca David Steinert für die Arbeit „ritrova.riesi – Impulse und Handlungsstrategien für die Stadt Riesi“, vorgeschlagen von Univ.-Prof. Anke Naujokat (RWTH Aachen). Chiara Erhardt und Luca David Steinert, am Beispiel der schrumpfenden Stadt Riesi in Sizilien befassen Sie sich mit der Frage, welchen Beitrag die Architektur als Baustein für mögliche Transformationen und nachhaltige Stadtentwicklung leisten kann. Wieso haben sie gerade diesen Ort für die Analyse ausgewählt? Luca Steinert: „Riesi kenne ich seit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit für eine soziale Einrichtung, dem Servizio Cristiano. Ich lebte dafür ein Jahr in Riesi und lernte die Stadt gut kennen. Sie ist Außenstehenden vor allem durch negative Schlagzeilen zum Thema Abwanderung und Zerfall bekannt. Von den heute noch knapp 11 000 lebenden Einwohnern Riesis sind laut dem Einwohnermeldeamt ca. 7400 im Ausland registriert. Das hinterlässt nicht nur im Stadtbild deutliche Spuren, sondern auch kulturell, sozial und ökonomisch. Meine persönliche Erinnerung ist aber vor allem durch die Geschichten und gemeinsamen Erlebnisse mit den Menschen vor Ort geprägt. Diese wertschätzende Wahrnehmung der Stadt wollte ich unbedingt sichtbar machen. Dazu kam Chiaras sizilianischer familiärer Hintergrund und ihre eigene Motivation, das Sizilien von heute zu erforschen.“ Konnten Sie bei Ihrer Analyse auch Ableitungen für andere europäische Standorte mit ähnlicher Problematik erkennen? Chiara Erhardt: „Da die Herausforderung im Umgang mit schrumpfenden Städten europaweit besteht, wurde es uns früh ein Anliegen, eine Methode zu finden, die sich auch übertragen lässt. Wir haben Riesis besondere Orte gesammelt und mit den Erinnerungen der Bewohner*innen und räumlichen Analysen verknüpft. Aus diesen Fragmenten haben wir ein Leitbild entwickelt, das die vielseitigen Facetten der Stadt widerspiegelt und Regeln für den anschließenden Entwurfsprozess setzt. Somit verkörpern die beiden Entwürfe hybride und heterogene Räume Riesis. In diesem Prozess wurde uns besonders deutlich, dass eben auch die subjektive Wahrnehmung der Stadt eine maßgebliche Bedeutung für den Umgang mit Bausubstanz haben kann.“ Luca Steinert: „Der intensive Einbezug und der Austausch mit den Bewohner*innen hat unsere Sichtweise auf unsere Aufgabe stark beeinflusst und ihr eine neue Richtung gegeben. Dazu war es für uns sehr wichtig, für mehrere Wochen in Riesi zu leben. Wir glauben, dass diese Form des Austausches, Verständnis und vor allem Zuhörens Grundlage jeder Aufgabenstellung in der Architektur und Stadtplanung sein sollte.“ Die Jury hat Ihnen beiden eine besondere Beobachtungsgabe und ein großes Talent im methodischen Arbeiten sowie ein beseeltes Einfühlungsvermögen in gesellschaftliche Prozesse und deren Spiegelung in Stadtraum und Architektur bescheinigt. Möchten Sie im Bereich der Stadtplanung weiterarbeiten? Chiara Erhardt: „Die Thesis war für mich sicherlich der Auslöser für die Orientierung in Richtung Stadtplanung und hat meinen Blick insbesondere auf partizipative Prozesse gelenkt. Da „wertvolle“ Räume nicht immer durch einen städtebaulichen Plan erkennbar und verständlich sind, war es mir wichtig, den Einbezug von Öffentlichkeit in Planungsprozessen weiterzuverfolgen. In Riesi wurde deutlich, dass der Verlust und Verfall des gebauten Umfeldes den Zerfall städtischer Öffentlichkeit und gesellschaftlichen Engagements nach sich zieht. Die wertschätzende Wahrnehmung der Stadt, die wir als Außenstehende hatten, sollte auch für die Bevölkerung vor Ort wieder sichtbar werden. Ich bin sehr froh darüber, diesen Weg eingeschlagen zu haben und diese Arbeitsweise weiterzuverfolgen.“ Welche Pläne haben Sie für Ihren weiteren beruflichen Werdegang? Luca Steinert: „Die Auseinandersetzung mit Riesi hat mir gezeigt, welches Potenzial im Vorgefundenen schlummert. Ein besonderer Anreiz war es für mich, den Dialog zwischen Bestehendem und Neuem herzustellen, erlebbar zu machen und weiterzuerzählen. Dazu gehört es meiner Meinung nach, sowohl die Eigenschaften des Ortes als auch das Alltägliche, das die Menschen mit diesem verbindet, zu verstehen und – im Kontext Riesis – wieder ‚erlebbar‘ zu machen. Davon leitet sich auch der Titel ‚ritrovare‘, also wiederfinden oder sich wieder treffen, ab. Ich wünsche mir nach der langjährigen Arbeit mit Riesi, diese Erkenntnisse nicht nur als Architekt, sondern auch fachlich übergreifend in der Lehre vermitteln und vertiefen zu können.“ Interview: Vera Anton-Lappeneit „ritrova.riesi – Impulse und Handlungsstrategien für die Stadt Riesi“ – Arbeit von Chiara Erhardt und Luca David Steinert – Rendering: Chiara Erhardt / Luca David SteinertInterview: „ritrova.riesi“

© Foto: Christof Rose/Architektenkammer NRW

Baukunstarchiv NRW Timo Hauge, Leiter des RVR-Teams Industriekultur, und Prof. Dr. Wolfgang Sonne, wissenschaftlicher Leiter des Baukunstarchivs NRW, stellten die neue Tafel vor, die auf die besondere Rolle des Bauwerks am Ostwall 7 für die Dortmunder Bauhistorie und die Baukultur im Ruhrgebiet hinweist. Somit zählt das Gebäude des Baukunstarchivs NRW, das ehemalige „Museum am Ostwall“, nun offiziell zu der „Route Industriekultur“. Es ist als ausgezeichneter Standort auf der „Themenroute 6“ (auch „Dortmund: Dreiklang, Kohle, Stahl, Bier“ genannt) zu entdecken. Die Historie des ältesten Profanbauwerks in der Dortmunder Innenstadt ist vielfältig: 1872 – 75 als Landesoberbergamt nach Plänen des Berliner Architekten Gustav Knoblauch realisiert, wurde es ab 1911 nach einem Umbau (Stadtbaurat Friedrich Kullrich) die städtische Sammlung des 1883 gegründeten Museums für Kunst und Kulturgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute die Gründungsdirektorin des „Museums am Ostwall“ das Gebäude wieder auf und etablierte eine international renommierte Sammlung mit Werken von Künstlern der Moderne.. Weitere Informationen: www.baukunstarchiv.nrwBaukunstarchiv NRW wird Teil der „Route Industriekultur“

© Julia Neuhaus / Baukunstarchiv NRW

Baukunstarchiv NRW Die Gründungsdirektorin und langjährige Leiterin des Dortmunder „Museums am Ostwall“, Leonie Reygers (1905 – 1985), war nicht nur eine Botschafterin der künstlerischen Moderne, sondern auch eine Pionierin der Kunstdidaktik. Mit einer umfassenden Ausstellung will das Baukunstarchiv NRW im kommenden Jahr diese Visionärin und Identitätsstifterin für das Bundesland Nordrhein-Westfalen in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach übergab heute (04.04.22) die Förderzusage des Landes NRW, welche das Ausstellungsprojekt erst ermöglicht. 04.04.22 Die Förderung erfolgt im Rahmen des Programms „Heimat-Zeugnis“ und beläuft sich auf 131.400 Euro – 90 Prozent der veranschlagten Gesamtkosten für das umfängliche Ausstellungskonzept, das durch ein breit angelegtes Rahmenprogramm zusätzliche Wirkung entfalten soll. Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach, verwies auf die besondere Bedeutung von Leonie Reygers als Museumsgründerin und langjährige -direktorin, aber auch als Pädagogin und Vermittlerin von Kultur und Wissen an die jüngere Generation. „Ein wichtiges Projekt, mit dem die heute nach wie vor aktuellen Gedanken dieser in der Nachkriegszeit ungemein einflussreichen Frau in das kulturelle Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht werden sollen“, erklärte Ministerin Scharrenbach bei der Übergabe des Förderbescheids im Baukunstarchiv NRW. Prof. Dr. Franz Pesch, der als Vorsitzender des antragstellenden Fördervereins für das Baukunstarchiv NRW in Dortmund den Bescheid entgegennahm, dankte der Ministerin für die Unterstützung „für ein wichtiges Projekt, das weit über Nordrhein-Westfalen hinaus Strahlkraft entfalten kann“. Ernst Uhing, der Vorsitzende der Gesellschafter des Baukunstarchivs NRW, hob Reygers‘ besonderen Einsatz für den Wiederaufbau des kriegsgeschädigten Gebäudes am Ostwall 7 hervor. „Die Gründung des Museums am Ostwall erfolgte 1947 buchstäblich in Trümmern“, erinnerte Uhing. „Dass wir heute dieses wichtige Zeugnis der Baugeschichte als lebendigen Ort für das Baukunstarchiv NRW nutzen können, verdanken wir diesem Einsatz einer äußerst tatkräftigen und weitsichtigen Frau“. Die Ausstellung „Im Lichthof der Avantgarden – Leonie Reygers und das Prinzip der Gleichzeitigkeit“ soll ab Februar 2023 im Baukunstarchiv NRW zu sehen sein. Kurator ist Christos Stremmenos, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Baukunstarchivs NRW. Anlass des Projektes ist das 75-jährige Jubiläum des einstigen „Museum am Ostwall“, in dem seit 2018 das „Baukunstarchiv NRW“ seinen Sitz hat.Bauministerin Scharrenbach übergibt Förderbescheid

© Christof Rose / Architektenkammer NRW

Baukunstarchiv NRW Ob Rathaus oder Siedlungshäuschen, Förderturm oder Energiespeicher, Kanal oder Verkehrsbauwerk: Die für das Ruhrgebiet spezifischen Großbauten der Industriekultur setzten Impulse für die gesamte Architektur in der Region. In einer neuen Dauerausstellung in Dortmund präsentieren der Regionalverband Ruhr (RVR) als Träger der „Route Industriekultur“ und das Baukunstarchiv NRW, das selbst Teil dieser Route ist, die vielfältigen Beziehungen zwischen Industriekultur und Baukunst. Die Ausstellung kann ab sofort dauerhaft in der Galerie des Baukunstarchivs NRW am Ostwall 7 in Dortmund kostenlos besucht werden. „Die Architektur der Industriekultur des Ruhrgebiets hat unser Bundesland entscheidend geprägt und wirkt bis heute im Städtebau nach“, betont Ernst Uhing, Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Gesellschafter des Baukunstarchivs NRW. „Das Baukunstarchiv NRW ist mit seiner wechselvollen Geschichte selbst ein Beispiel dafür, dass die ‚Route der Industriekultur‘ nicht nur die Historie erlebbar macht, sondern auch die Gegenwart und Zukunft dieser wichtigen Architekturen.“ Die neue Dauerausstellung geht den städtebaulichen Dimensionen Wohnen, Verkehr, Industrie, Wasser und Stadt nach. Identifiziert werden insgesamt 24 Bauaufgaben, zu denen jeweils einzelne Objekte vorgestellt werden. „Baukunst der Industriekultur – das ist neben Industrieanlagen und Arbeitersiedlungen das ganze Spektrum großstädtischer Bauaufgaben vom Wohnblock bis zum Rathaus, vom Theater bis zur Kirche“, meinen die Kuratoren Ruth Hanisch und Wolfgang Sonne. Jedes Bauwerk ist durch eine Fotografie des bekannten Düsseldorfer Fotografen Matthias Koch und ein Modell der Modellbauwerkstatt der TU Dortmund sowie Texttafeln und historisches Referenzmaterial dargestellt. Die Fotografien zeigen den heutigen Zustand der Gebäude in ihrem baulichen Kontext. Matthias Kochs Architekturfotografie nimmt das bauliche Objekt immer ernst, geht aber in ihrer atmosphärischen Dichte über die reine Dokumentation weit hinaus. Die ergänzend präsentierten, dreidimensionalen Modelle fokussieren auf unterschiedliche Aspekte dieser Gebäude im Ursprungszustand und reichen im Maßstab vom Städtebau bis ins architektonische Detail. er durch die Ausstellung geht, der bemerkt sofort, dass die gezeigten Gebäude alle noch in den einzelnen Städten prägend sind – in unterschiedlichster Nutzung. Die 24 Großbauwerke sind ein eindrucksvoller Beleg, wie die industrielle Architektur bis heute im Alltag der Menschen präsent ist. „Daher ist es für den Regionalverband Ruhr selbstverständlich, sich hier an diesem spannenden Ort als Träger der Route Industriekultur dauerhaft zu engagieren“, sagt Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel anlässlich der Ausstellungseröffnung. „So ist beispielsweise das Baukunstarchiv NRW, untergebracht im ehemaligen Gebäude des Landesoberbergamts am Dortmunder Ostwall, Bestandteil der Themenroute sechs der Route Industriekultur – Dortmund: Dreiklang – Kohle, Stahl, Bier.“ Das größte Modell – vom Oberhausen Gasometer – ist wie ein Tortenstück angeschnitten, um das Innere zu zeigen. Der Gasometer war ursprünglich ein rein technisches Bauwerk, wurde allerdings schon bei der Errichtung auch als ästhetisches Objekt wahrgenommen und dient heute als Ausstellungsgebäude. Weitere Beispiele des engen Austausches zwischen Baukunst und Industriekultur sind die Arbeitersiedlungen, etwa die Werksiedlung Eisenheim in Oberhausen; oder die Kirchenbauten für die Arbeiter aus Osteuropa wie die Heilig-Kreuz-Kirche in Gelsenkirchen. Ganz zentral ist die Infrastruktur – wie der Dortmund-Ems-Kanal und der Ruhrschnellweg -, die die Region überhaupt erst zusammenwachsen ließ und umso mehr eine spezifische regionale Ausprägung erhielt. Als Teil der Industriekultur nicht zu übergehen sind die Themen Bier und Fußball, die durch die Dortmunder Unionsbrauerei und das Stadion in Gladbeck repräsentiert werden. Ergänzt wird die Präsentation der 24 Bauten durch Abreißzettel mit weiteren Informationen zur Architektur der Region, die auch zu Besuchen weiterer Objekte auf der „Route der Industriekultur“ anregen. Für Kinder gibt es ein Erkundungsprogramm mit Bilderrätsel – und eine Belohnung zum Mitnehmen. Baukunstarchiv NRW, Ostwall 7, 44135 DortmundNeue Dauerausstellung: Impulse. Baukunst der Industriekultur

© Detlef Podehl

Öffnungszeiten: Di. – So. 14.00 – 17.00 Uhr; Do. 14.00 – 20.00 Uhr; Mo. Geschlossen

www.baukunstarchiv.nrw

Förderpreis Frage: Ihre Arbeit befasst sich mit den Themen „Holz und Hochwasser am Beispiel einer Anlage für Schreinerwerkstätten in Bukit Duri“ in Indonesien. Mit diesem Thema haben Sie angesichts der Hochwasserkatastrophe in Deutschland und angrenzenden Ländern ein Thema gewählt, das an Aktualität kaum zu übertreffen ist. Was hat Sie zu dieser Aufgabenstellung gebracht? Die Flutkatastrophe hat uns deutlich die Macht der Natur vor Augen geführt. Anders als hier sind jährliche Überschwemmungen und das sogenannte fünfjährige Hochwasser in der indonesischen Hauptstadt Jakarta bereits ein wiederkehrendes Naturphänomen, dass das Leben aller Gesellschaftsschichten bestimmt. Im Stadtbezirk Bukit Duri, wo ich einige Jahre zur Schule ging, kommen zur Problematik der wiederkehrenden Fluten auch soziologische und politische Aspekte hinzu. Außerdem sind in diesem Stadtbezirk viele Handwerksbetriebe angesiedelt, und es ist ein Ort von historischer Bedeutung der kolonialen Stadtgeschichte Jakartas. Besonders faszinieren mich die Bewohner: Die vielen Schreinereien und Handwerksbetriebe stellen sich gegen das Angebot der Stadt, in deutlich sicherere Stadtgebiete umzusiedeln, und kämpfen dafür, vor Ort zu bleiben – mit all den Schwierigkeiten und Risiken. Dieser Kampfgeist wird an vielen Stellen durch bauliche Formen sichtbar; improvisierte Gesten, die das Leben während der Flut erträglicher machen. In diesem komplexen Gefüge, dass einen sensiblen, respektvollen Umgang erfordert, sah ich eine interessante Aufgabe, mit der ich mich befassen wollte. Sie haben das Thema Hochwasser an einem Holzbauprojekt für einen Standort in Indonesien bearbeitet. Können Sie aus Ihrer Arbeit auch für den Umgang mit Hochwasser in der europäischen Baukultur und Stadtplanung Erkenntnisse ziehen? Der Entwurf versucht zwar, auf die spezifischen Gegebenheiten des Ortes wie die lokale Baukultur und die klimatischen Bedingungen einzugehen, basiert aber auf einem Grundgedanken, der auch im veränderten Kontext funktioniert. Dieser stammt aus der Beschäftigung mit der Theorie im Bereich der vernakularen Architektur. Dabei übernimmt die Natur weder die Haupt- noch die Nebenrolle, sondern ist eine unaufhörliche, durchgehende Konstante, die es immer schafft, sich ihren Weg zu bahnen. Um einen dauerhaften Lebensraum für Menschen zu schaffen, muss zuerst die Akzeptanz und Aussöhnung mit der Natur geschaffen werden; ein Ausgleich, der die Schönheit der Natur mit ihrer unbarmherzigen Seite in sich vereinbart. Alle Facetten der Natur aufzunehmen und sogar zu inszenieren, ist ein interessanter Gedanke – aber auch nur einer von den vielen Möglichkeiten in der Architektur. Mit dem Förderpreis wurde Ihnen ein besonderes Talent attestiert. Was möchten Sie in Zukunft mit diesem Talent machen, wo sehen Sie selbst Ihre Stärken, und in welchem Bereich möchten Sie gerne arbeiten? Diese Arbeit hat mich inspiriert, mich noch intensiver mit dem Thema Gleichgewicht und seinen Einflussfaktoren zu beschäftigen. Es existieren bereits viele großartige Werke dazu – davon möchte ich in der Zukunft noch mehr lernen. Besonders reizvoll sind eben solche Bereiche, die in vielseitiger Wechselwirkung stehen, wo Theorie und Praxis, Ingenieurskunst und Gestaltung, Wissenschaft und Kunst zusammenkommen. An solchen Schnittstellen möchte ich gerne tätig sein. Wo das konkret zur Anwendung kommt, wird die Zeit noch zeigen. Interview: Vera Anton-LappeneitInterview: „Ein sensibler und respektvoller Umgang“

© Anthony Hans Widjaja

Förderpreis Die Stiftung Deutscher Architekten vergibt alle zwei Jahre den mit insgesamt 16 000 Euro dotierten Förderpreis an besonders begabte Absolventinnen und Absolventen der NRW-Architekturstudiengänge. Eine unabhängige Jury unter Vorsitz von Architektin Dagmar Grote wählte im Mai 2021 drei besonders talentierte Nachwuchs-Planerinnen und -Planer für den Förderpreis 2021 der Stiftung Deutscher Architekten aus. Einer der Preisträger: Felix Mayer, der mit seiner Arbeit „Dokumentationszentrum – Flucht, Vertreibung und Heimatverlust“, vorgeschlagen von Prof. Dipl.-Ing. Uwe Schröder (RWTH Aachen), überzeugen konnte. 06.09.2021 In Ihrer Arbeit befassen Sie sich mit den Themen Verlust und Vertreibung. Auf dem Grundstück des ehemaligen Anhalter Bahnhofs sollte ein Ort geschaffen werden, der sich all jenen Menschen widmet, die sich gezwungen sahen, ihre Heimat zu verlassen. Wie haben Sie sich – als junger Mensch, der vermutlich selbst keine Erfahrung mit dem Verlust von Heimat und Familie hat – dem Thema genähert und Ihre Entwurfshaltung entwickelt? Richtig. Als Grundlage für die Bearbeitung habe ich mich mit individuellen, aber auch mit kollektiven Schicksalen auseinandergesetzt. Über den ganzen Prozess hat mich insbesondere eine Stelle in Carl Zuckmayers Autobiografie „Als wär’s ein Stück von mir“ nicht mehr losgelassen: „Die Fahrt ins Exil ist ‚the journey of no return‘. Wer sie antritt und von der Heimkehr träumt, ist verloren. Er mag wiederkehren – aber der Ort, den er dann findet, ist nicht mehr der gleiche, den er verlassen hat, und er selbst ist nicht mehr der gleiche, der fortgegangen ist.“ Um aus all den gesammelten Erkenntnissen sowie der tiefen Auseinandersetzung mit dem Ort eine entschiedene Haltung und eine konzeptionelle Essenz zu entwickeln, habe ich mir unterschiedliche Fragen prozessbegleitend gestellt: Wie kann die überzeitliche Thematik in der Architektur auftauchen? Welche Bedeutung spielt der unmittelbare Ort? Wie können räumliche Situationen den Zugang zur Thematik stärken? Welcher architektonische Ausdruck ist der Bauaufgabe angemessen? Die Jury hat Ihnen ein besonderes Talent bestätigt. Ihr sensibler Umgang mit vielschichtigen und überzeitlichen Themen wird herausgestellt. Wo sehen Sie selbst Ihre Stärken? Seit einiger Zeit beschäftige ich mich sehr intensiv mit Räumen und deren leiblicher Erfahrung auf den Menschen. Es ist für mich faszinierend, wie Räume auf subtile Weise Emotionen wecken können und uns dadurch nahetreten können. Die Architektur wird in dieser Hinsicht manchmal unterschätzt. Sie betrifft meiner Auffassung die ganze Bandbreite menschlicher Wirklichkeitserfahrungen und ist dadurch nicht auf eine intellektuelle Rezeption beschränkt oder gar an zeitliche Moden gebunden. Ein Phänomen, dem es sich meines Erachtens nach lohnt, mit eigenen Studien, Entwürfen und Projekten nachzugehen. „Durch die schöne Präsentation und die klugen Texte scheint eine Persönlichkeit durch, welche die Baukultur in Zukunft sicher bereichern wird“, so die Meinung der Jury. Welche Pläne haben Sie für Ihren weiteren beruflichen Werdegang? Das Schöne sind für mich die unterschiedlichen Themen, mit welchen wir uns als Architekt*innen mit der Bearbeitung von Entwurf zu Entwurf an unterschiedlichen Orten beschäftigen dürfen. Für die berufliche Zukunft erhoffe ich mir zum einen, meine eigene Haltung im Entwurf weiterentwickeln zu können, und zum anderen die große Freude an der Architektur hoffentlich lange beibehalten zu dürfen. Interview: Vera Anton-LappeneitInterview: „The Journey of no return“

© Felix Meyer

Förderpreis Flucht und Vertreibung, Holz und Hochwasser sowie Kinder und der Tod – die angehenden Nachwuchs-Architektinnen und Architekten, die in diesem Jahr von der Stiftung Deutscher Architekten mit dem „Förderpreis 2021“ ausgezeichnet wurden, hatten sich mit anspruchsvollen Themen befasst. Was sie dazu motiviert hat, wie sie ihre Masterarbeiten angegangen sind und welche Pläne und Träume sie haben, schildern die drei Träger*innen des Förderpreises 2021 in dem Dokumentationsfilm zum Auszeichnungsverfahren „Förderpreis 2021 der Stiftung Deutscher Architekten“, der jetzt online zu sehen ist. Felix Mayer (Stuttgart, Masterarbeit zu „Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung und Heimatverlust, Berlin“), Anna Constanze Mersmann (Düsseldorf, „Eine kurze Endlichkeit: Ein Kinderhospiz in der Stadt“) und Anthony Hans Widjaja (Aachen, „Holz & Hochwasser: Schreinerverkaufsstätte in Bukit Duri“), alle drei Absolventen des Masterstudiums an der RWTH Aachen, hatten die gleichrangigen, mit je 4.000 Euro dotierten Förderpreise im Mai 2021 im Baukunstarchiv NRW in Dortmund verliehen bekommen. Der rund 30-minütige Film stellt die Preisträger sowie die vier Anerkennungen mit ihren Arbeiten und den Jury-Begründung vor. Die Anerkennungen erhielten Svenja Roßmöller (Berlin, RWTH Aachen: „Bedacht – Unterkunft für Obdachlose in Berlin“, 1.500 Euro), Hannah Torkler (Aachen, FH Aachen: „Zwischen Wasser und Land – Kultur und Freizeit in einem ehemaligen Trockendock in Kopenhagen“, 1.000 Euro), Henry Kirchberger (Münster, MSA, „Saatgutbibliothek + im Tagebau Hambach“, 750 Euro) und Sarah Bäumer (Siegen, Universität Siegen, „LAG (isl.) schichten – besucherzentrum in islands schwarzen lavafeldern“, 750 Euro). Die Vorsitzende der Jury, Architektin Dagmar Grote (farwick+grote, Ahaus/Dortmund), erläutert die Beurteilungskriterien. Außerdem werden alle eingereichten Arbeiten dokumentiert. Ziel des Förderpreises der Stiftung Deutscher Architekten, einer Tochter der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, ist es, den Nachwuchs zu motivieren, zu inspirieren und gute Architekturkonzepte öffentlich zu präsentieren. Das Auszeichnungsverfahren fand in diesem Jahr bereits zum 18. Mal statt. „Architektur und Stadtplanung stehen in Zeiten der Pandemie und der Klimaschutzziele vor großen Herausforderungen, deshalb brauchen wir begabte junge Menschen, die unsere gebaute Umwelt von morgen engagiert gestalten und planen“, erklärte der Präsident der Architektenkammer NRW und Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutscher Architekten, Ernst Uhing. „Ich bin stolz darauf, dass wir mit unserem Förderpreis nun schon seit mehr als 30 Jahren angehende Architektinnen und Architekten auf ihrem Weg in den Beruf unterstützen können.“ Insgesamt 24 Arbeiten waren von Absolventinnen und Absolventen der Architekturfakultäten von neun nordrhein-westfälischen Hochschulen zum „Förderpreis 2021“ vorgelegt worden. Alle Bewerberinnen und Bewerber wurden von ihren Professor*innen als „besonders begabt“ eingeschätzt; der Vorschlag zur Teilnahme an dem Auszeichnungsverfahren erfolgte durch die jeweiligen Hochschullehrer*innen. Die Jury unter Vorsitz der Architektin Dagmar Grote (farwick+grote, Ahaus/Dortmund) lobte die ausgezeichneten Arbeiten als Beispiele für die planerische Auseinandersetzung mit aktuellen, gesellschaftlich relevanten Fragestellungen, die mit großer Analysetiefe, Fachkompetenz und Einfühlungsvermögen zu originellen Lösungsansätzen geführt hätten. Der Film ist abrufbar auf dem YouTube-Kanal der Architektenkammer NRW.Film zum „Förderpreis 21“ jetzt online

© AKNW